後期講座の際には、中央線の車窓から富士山が見えることが多い。真っ白に冠雪した富士山が裾野をおもいっきり引いて、青空の中に輝いている姿は、やはり美しい。ところが、昭和13年秋、太宰治は山梨県の御坂峠から、「あまりにおあつらえむきの富士」を眺め、「まるで、風呂屋のペンキ画だ」といって顔を赤らめて恥ずかしがっている。

こういう「おあつらえむきの富士」のイメージは早くても鎌倉、多くは江戸時代、つまり都が関東に置かれて以降の和歌や絵画によって作られ、明治以来全国に広まったものである。そういうイメージの中に私たちは生きていて、それが実感をもって迫ってきたりする。

ところで、中学や高校の多くの教科書が、「田子(たご)の浦ゆ うち出(い)でて見れば ま白(しろ)にそ 不尽(ふじ)の高嶺(たかね)に 雪は降りける」〔田子の浦を通って(見晴らしのよいところに)出てみると 不尽の高嶺に 雪は降り続いている〕という『万葉集』の山部赤人(やまべのあかひと)の歌を載せている。赤人が見た不尽(ふじ)(富士)はどんな様子だったのだろう。

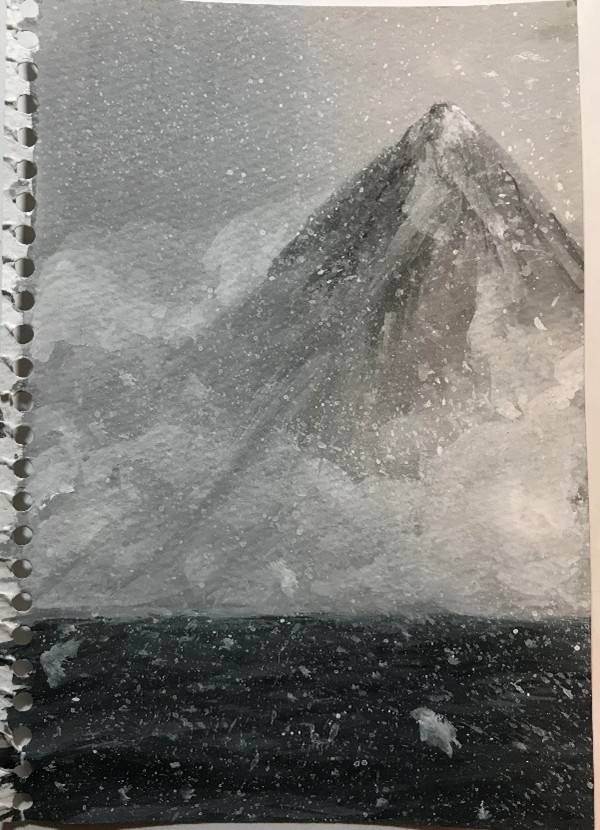

赤人の歌は次の長歌の反歌である。反歌とは長歌とセットになった短歌のこと。長歌を現代語訳で見てみよう。「天と地が 分かれた時から 神々しく 高く貴い 駿河の国の 布士の高嶺を 大空はるかに 振り仰いで見ると 空を渡る太陽の 光も隠れ 照る月の 光も見えない 白雲も行きかねて 時の区別なく 雪は降り続いている 語り伝え 言い継いでいこう この不尽の高嶺は」。

天と地が分かれた時というのは、この世の始め、神さまの時代ということ。その時から不尽山は神々しく貴い。そのさまを振り仰いで見ると、太陽や月の光が隠れ、白雲も遠慮して留まり、雪がずっと降り続いているというのだ。「雪は降りける」というのは、長歌にも反歌にも共通するが、「ける」は過去のある時からずっと今も続いていることへの感動を表す助動詞。つまり、この雪は天地が分かれた神の時代からずっと今まで降り続いているのだ。

赤人の見ている不尽は、真っ青な空と海の真ん中に、真っ白く冠雪して輝いている富士なのではなく、神の時代からずっと雪が降り続けている神の山ということだ。神の時代から尽きることなく雪が降り続ける山、そしてこれからも永遠に語り継いでいくべき山、それが不尽山なのである。

そんな話をしながら娘が描いたのが、この富士山です。

(遠藤耕太郎/絵:遠藤みなみ)